北京京剧院“纪念京剧大师马连良先生诞辰120周年系列活动”首轮演出反响热烈

好戏连台弘马韵 名家齐聚论传承

今年是京剧大师马连良先生诞辰120周年,马连良与梅兰芳、尚小云、程砚秋、荀慧生和谭富英、张君秋、裘盛戎、赵燕侠等前辈艺术家同为北京京剧院奠基人。为此,北京京剧院于今年3月启动了“纪念京剧大师马连良先生诞辰120周年系列活动”,并于4月14日至18日在长安大戏院进行了首轮多场经典马派剧目演出和流派演唱会,4月19日,举行了以“马派艺术的传承与发展”为主题的研讨会,邀请戏曲研究界资深专家、马派艺术研究学者、马派弟子等共商马派艺术的当代弘扬等话题。

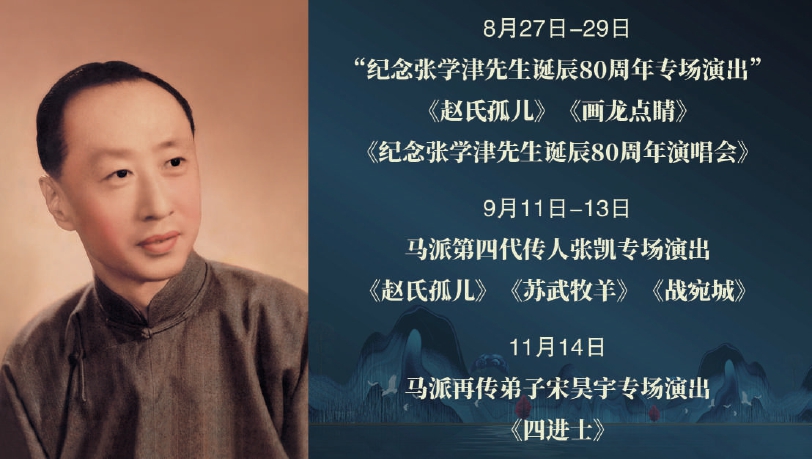

此次系列活动后续还将在8月27日至29日举办“纪念张学津先生诞辰80周年专场演出”;9月11日至13日由马派第四代传人张凯举办个人专场演出;11月14日由马派再传弟子宋昊宇上演个人专场。敬请期待。

演出

“纪马”演出得窥马派神韵传

上世纪二三十年代的中国,正处于社会大变革的时期,而京剧大师马连良却在这样的时代中创立了京剧老生的重要流派——马派,位列“四大须生”之首,并与周信芳齐称“南麒北马”。作为一位京剧史上里程碑式的人物,他在五十多年的舞台生涯里留下了无数丰富多彩的人物形象,剧目传播之广在京剧界前所未有,《四进士》《赵氏孤儿》,这些剧目不只是学习马派的演员经常演唱,学习其他流派的演员也争先恐后地学演,这是马派戏的魅力,更能体现马连良先生创立的马派艺术的伟大。

作为北京京剧院的奠基者,可见马派占有极其重要的地位。马派的唱腔儒雅、潇洒,人物塑造得细腻传神,北京京剧院也是马派弟子众多的剧院,京剧的传承发展离不开马派艺术,北京京剧院的发展更离不开马派艺术。展现流派风韵,传承和弘扬马派艺术的基础就是对剧目的继承和弘扬。

4月14日至17日,北京京剧院、北京戏曲艺术职业学院、中国戏曲学院联合演出了《少年马连良》《十老安刘》《春秋笔》《赵氏孤儿》四部剧目,其中不仅有北京京剧院马派名家朱强,以及宋昊宇、穆雨、张凯、裘识等优秀的青年马派演员,《十老安刘》还特邀中国戏曲学院京剧系党总支书记、主任,青研班班主任舒桐参演,《赵氏孤儿》特邀谭门第六代传人、著名京剧表演艺术家谭孝曾,张派名家、北京京剧院领衔主演王蓉蓉与裘派花脸名家、国家一级演员陈俊杰参演,多位名家与北京京剧院马派传人共同为广大戏迷观众献上马派经典代表剧目,受到观众和专家的一致肯定和好评。4月18日《纪念马连良先生诞辰120周年演唱会》更是名家云集,马小曼、马崇杰、燕守平、张克让和谭孝曾、赵葆秀、孟广禄、张建国等京剧艺术家联合北京京剧院朱强、王蓉蓉、杜镇杰、李宏图、迟小秋等多位领衔主演、马派传人、再传弟子等齐聚一堂,长安大戏院座无虚席,共同见证马派艺术持久、深远的魅力。

“画龙点睛”“四进士”江山更有后来人

今年下半年,北京京剧院对马连良先生诞辰双甲之年的纪念活动还将继续。8月27日-29日推出“纪念张学津先生诞辰80周年专场演出”,上演马派经典剧目《赵氏孤儿》《画龙点睛》《纪念张学津先生诞辰80周年演唱会》;9月11日-13日马派第四代传人张凯个人专场演出,上演《赵氏孤儿》《苏武牧羊》《战宛城》三部经典大戏;11月14日马派再传弟子宋昊宇个人专场演出,上演马派名剧《四进士》。

这些演出各有特色,既能彰显出马派的流派特点,又能展示出当下北京京剧院马派传承的现状和硕果。作为张学津先生1987年首开山门的大弟子,国家一级演员、北京京剧院领衔主演、著名马派老生朱强介绍说,8月27日-29日推出的“纪念张学津先生诞辰80周年专场演出”就有许多亮点,“因为张学津先生是马派首代传人中的佼佼者,此次将由几位他的徒弟分场次来演绎马派名作《赵氏孤儿》和他自己创作的代表作《画龙点睛》,尤其《画龙点睛》是张先生把他一生诠释马派艺术的体会都融入其中,这出戏当年还在第三届中国艺术节上荣获首届文华大奖。29日将由北京京剧院的艺术家,与张学津先生的徒弟、徒孙们共同参与完成‘纪念张学津先生诞辰80周年演唱会’。”

京剧艺术大师张君秋先生长子、著名京剧表演艺术家、杰出的马派艺术继承者张学津先生是北京京剧院举足轻重的前辈艺术家,为京剧马派艺术传承与发展作出了卓越贡献,亦为后代留下了宝贵的文化遗产。

张学津先生晚年在身患疾恙的情况下仍坚持演出,为观众奉献了一出出纯正隽永的马派剧目,在病情加重期间仍孜孜不倦地课徒授艺,为前来学习的演员传道授业、倾囊相授,为后世留下了学习和宗法马派艺术的典范。一直到他去世,虽有不少票界学生,但仅收了朱强、高彤、王金钟、宋昊宇、穆雨等13名徒弟,一心推动京剧传承,被称为“余苑再传子,马后第一人”。

对待徒弟,他的原则主要就是两点:第一,传艺绝不藏私,只要肯学,他便倾囊相授;第二,无论技法还是文化,他必以身作则。戏曲艺术非常强调尊师重道,他亦如是。张学津先生正直善良、谦逊好学、尊师重道的高尚品德,及对艺术虔诚之至、认真至极的精神更是值得后人学习与颂扬。

作为张学津先生的大弟子,朱强说师父在从艺做人方面都对他有很深的影响,“师父对艺术的认真严谨,给我的影响是最大的。他在生活中什么都可以凑合,但是舞台上却格外严苛,在他跟前,没人敢在艺术上糊弄。”在他看来,北京京剧院在马派传承方面流派风格保持得比较好,是跟这一辈一辈人对待艺术的严苛要求,对艺术的讲究分不开的。

9月11日至13日,马派第四代传人、京剧名家首开山门大弟子、北京京剧院优秀青年老生演员张凯举办个人专场演出,上演《赵氏孤儿》《苏武牧羊》《战宛城》三部经典大戏。这是张凯第一次举办个人专场,三部作品都选择了马派代表剧目,能够比较全面地展现马派艺术,也是对他近些年来学习的一个总结。《赵氏孤儿》要从中年演到老年,《苏武牧羊》前半场重演唱,后半场重念白,《战宛城》是马连良先生年轻时演过的戏,是一出文武老生戏,是对演员综合素质的考验。对第一次举办专场的张凯而言,三天连演三出经典大戏,既能展现他的个人能力,同时也是一次高强度的训练,让他获得更大的提升。

谈到自己这些年学习马派艺术的心得,张凯表示:“学习京剧没有什么捷径,首先要耐得住寂寞,其次真的是要下功夫去研究,才会对这门艺术有一个不一样的认知。”

11月14日,拜张学津先生为师的马派再传弟子,北京京剧院优秀老生演员宋昊宇将举办个人专场演出,上演马派名剧《四进士》。宋昊宇选择这个剧目是因为它不仅是马派的代表作品,而且这出戏的唱念做打比较全面,“我觉得一个演员成熟以后,到了三四十岁应该唱这样有一些难度和高度的马派剧目。”

京剧舞台上的人越少戏越难演。在《四进士》中对宋昊宇来说,全剧最难的就是“盗书”那一场,大概二十分钟的戏,台上只有他饰演的宋世杰一个角色在表演,这就要求演员一点都不能放松,有一点掉以轻心都能够被看出来。

但越是考验演员的戏,对观众而言,越是一出好看的戏。《四进士》整出戏的技巧安排很合理且戏剧冲突激烈,引人入胜。

马派的源远流长,正是在这一场一场的演出中,在一代一代演员的坚持不懈中,更是在一代一代观众对于马派艺术的偏爱中得以体现。

研讨

忆往昔 方知马派意韵长 看今朝 更把传承“密码”明

4月19日北京京剧院举行了以“马派艺术的传承与发展”为主题的研讨会,邀请戏曲研究界资深专家、马派艺术研究学者、马派弟子等共商马派艺术的当代弘扬等话题。马连良先生之女、梅兰芳先生弟子、著名京剧表演艺术家马小曼,著名京胡演奏家燕守平,马连良先生弟子、天津京剧院国家一级演员张克让,马连良先生嫡孙、马连良艺术研究会负责人马龙;梅兰芳纪念馆馆长刘桢,原中国记协党组书记翟惠生,文化学者、戏曲史研究家、原燕山出版社总编辑赵珩,著名戏曲研究家马铁汉,著名戏曲教育家杨汝震;北京京剧院党委书记杨洪义、副院长朱甲,北京戏曲艺术职业学院副院长许翠;著名京剧表演艺术家张学津先生弟子:北京京剧院领衔主演、马派名家朱强,北京戏曲艺术职业学院教师、《春秋笔》艺术指导高彤,国家一级演员王金钟、宋昊宇,优秀青年演员穆雨;马派第四代传人、马派名家朱强弟子张凯,优秀青年老生演员裘识以及众多关心、热爱京剧马派艺术的年轻朋友们齐聚一堂,共同探讨马派艺术的传承与发展。

弟子说传承

●张克让:

60年前,马连良大师为了弘扬京剧艺术,开办了北京京剧团学员班,以其独特的战略眼光谋篇布局,从少年抓起,培养接班人。后来马先生又成了北京戏校校长,继续亲授亲自传带的学生,经过他亲自培养的学生很多成为了知名的演员、台柱子。直到半个世纪以后的今天,仍然有亲传弟子和学生们站在舞台上,不能不佩服马先生长远的眼光,并赞赏他对京剧传承作出的杰出贡献。

我认为今天在传播马派艺术时,有些问题需要把握一下。首先要传授正宗的马派艺术,把原汁原味的、具有马派精华的、马派艺术特色的真东西传给学生;其次,马派传承要从基本功抓起;第三,要引导青年演员充分地利用好演出实践机会,演出前要多做功课,再去演出实践,这样就会少走弯路;第四,要拓展渠道,培养更多的马派后备力量。

●朱强:

马派艺术之所以能够流传深远,影响巨大,源于马先生拥有宽阔的眼界和正确的艺术观,他曾先后学习谭鑫培、言菊朋、孙菊仙等诸多名家之所长,经过不断研磨消化,逐渐充实到自己的艺术实践当中,出科后又经历社会的锤炼,已经得到了同行和观众的认可时,他不满意,又“回炉重造”。

我觉得学马派头一样最重要的就是基本功,再有就是要有正确的艺术观,马先生的表演打内又打外,内外行都对马派艺术买账,这与他高瞻远瞩,对艺术、对市场上方方面面都了解有很大的关系。

●高彤:

马先生的创新是有分寸有原则的,学习别人的东西也好,改造老的东西也好,首先化为己有,再萌生新的意识,同时又不断焕发新的精神。马连良先生虽然离开我们55年了,但他创排的马派经典剧目至今常演不衰,我认为美的东西是永恒的,是经得起时间和历史检验的,马派艺术就是这样的。

●宋昊宇:

我师父(张学津)去世了,我也感觉到自己身上有责任。小同志们向我问艺我告诉他们,舞台上老生尤其是马派应该怎么表演,我觉得这个传承是非常重要的。在这次纪念活动以后,我们要扛起马派的大旗来,一定尽我们个人的力量,把马派继续发扬光大。

●穆雨:

马连良先生创造的光彩照人精湛绝妙的艺术,一直在感召着我们。我觉得马派传人的这个称谓不仅是一个荣誉,更是一种鞭策,让我们对自己要求更为严格。这次我参加了四场演出,演出之前我仔仔细细地对《十老安刘》《春秋笔》和《赵氏孤儿》进行了思考,思考的过程其实就是对马先生艺术精神、创作方法,以及表演思想的传承。

●张凯:

我觉得我们这一代的青年马派老生演员是幸运的,也是幸福的,因为赶上了一个好的时代,我们能够在北京京剧院当一名马派演员,我觉得这是我们最幸运的事情,还有这么多的前辈老艺术家这么多好的老师,为我们保驾护航,我觉得真的是应该感恩马先生,为我们后代留下了取之不尽用之不竭的宝贵艺术财富,让我们永远在攀登,永远需要去努力。

专家说特色

●马铁汉:因为我是从小听马连良先生的戏长起来的,那会儿收音机里老播马派的戏,马先生的影响特别大,甭管是达官贵人贩夫走卒都喜欢,你走在大街上,茶叶铺也好,干果店也好,门口都有一个话匣子,放的都是马派戏。我觉得他这一生不仅唱得好,表演好,还善于改革。有一些剧本到他手里变得有头有尾,让观众看得清清楚楚明明白白。有一些特别大的戏一般人不敢改,像《空城计》里有一处,没人敢动的地方,最后还是马先生,给调过来,又合理又合乎章法又合乎语言又合乎事实。

●赵珩:我是亲眼在现场看过马先生戏的,不但看过,而且差不多有30多个剧目。为什么喜欢看马先生的戏,因为我家里几代人都是搞中国历史的,所以小时候对于中国历史非常感兴趣。马先生的戏可以说涵盖了整个中国历史发展的进程,汉代的像《白蟒台》,到三国戏《借东风》,唐代的《十道本》,南北朝的《春秋笔》,再到了宋代的《清官册》,一直到明代的《游龙戏凤》。我幼时是跟着我的祖母进戏园,五六岁的孩子不爱看旦角戏,喜欢看武生戏和老生戏,对于我读的史书能够产生更形象的认识,所以这是看马先生戏多的一个原因。

●翟惠生:这一次纪念马连良先生诞辰120周年这个活动,我认为北京京剧院办得非常好,政治站位高、艺术站位高、情感站位高,是怀着一种深情一种感情去纪念马连良的,纪念不是只演几场戏就完了,而是通过这个把方方面面的心凝聚到一块,把力量动员起来。

●马龙:我作为马连良先生嫡孙,代表马家家属对北京京剧院“纪念马连良先生诞辰120周年”系列活动表示由衷感谢。在我看来,北京京剧院是马派艺术的大本营,对马派的传承工作一直做得有计划,有步骤。作为京剧艺术流派传承发展的重点院团,相信剧院能够让马派艺术非常好地传承下去。

|